氣候模型表明季風起源於4000萬年前

作者:遊戲 来源:房產 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-11-02 06:37:31 评论数:

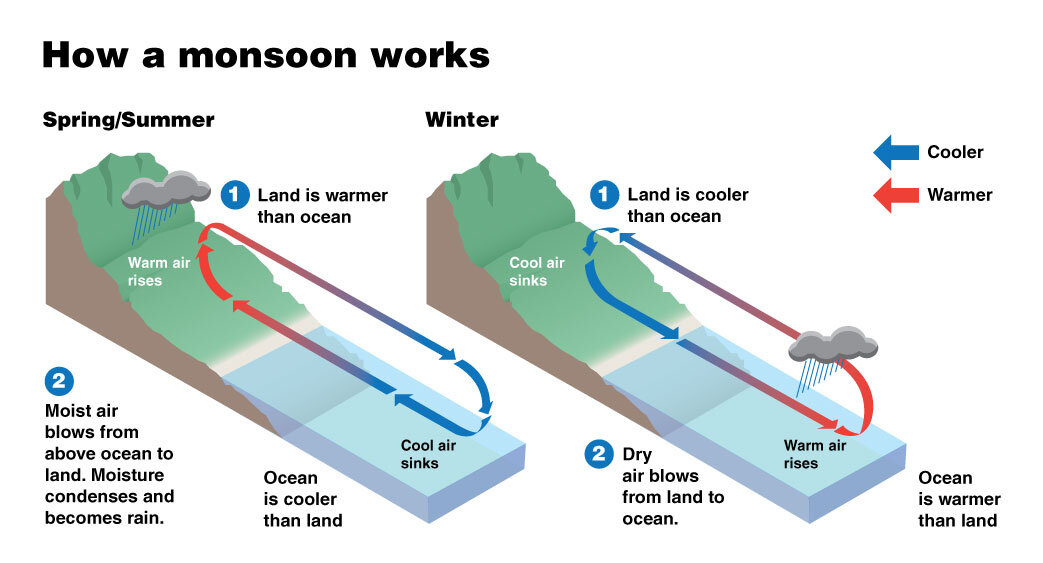

夏季和冬季季風形成的圖示。

(神秘的地球uux.cn)據美國物理學家組織網(漢娜·伯德):季風是由風的變化引起的季節性氣候條件,根據一年中的不同時間,它會帶來極端的幹旱或降雨。發生在南亞和東亞的地震受到大氣和海洋條件的綜合影響。該地區的亞洲和非洲山脈也影響季風的形成。今天,季風通過提供雨水維持收成來支持當地的生計,但它們也帶來破壞性的幹旱和洪水,破壞基礎設施並威脅生命。

這種一年一度的現象是由於陸地和周圍海洋之間的溫差造成的。在夏天,陸地變暖的速度比水快,導致潮濕的空氣在陸地上上升,在那裏凝結成雨落下。冬天情況正好相反,涼爽幹燥的空氣從陸地吹向海洋,導致歐洲大陸更加幹旱。

法國艾克斯馬賽大學的科學家及其合作者在《地球科學評論》上發表的新研究表明,季節性亞洲季風條件可以追溯到古近紀(6600萬至2300萬年前),這是一個經曆了極端氣候變暖事件的時期。研究人員對從始新世晚期到中新世晚期(大約4000萬至800萬年前)的20個古氣候模擬進行了總結分析,發現數千年來許多山脈的隆起和創造導致了我們今天看到的南亞季風模式。這些包括東非和安納托利亞-伊朗山脈以及阿拉伯半島。

西藏東北部風吹塵埃的存在,以及緬甸和中國古植物學指標的保存,如化石花和哺乳動物牙釉質和腹足類貝殼的化學成分,都表明季風氣候的早期演變始於始新世晚期,比以前認為的早2000萬年。

在中國西南的雲南地區觀察到的氣候變化進一步支持了這一觀點,在該地區,煤層的年代確定為同一時期,表明潮濕沼澤條件的擴展。與此同時,隨著內陸海帕拉提斯海開始退縮,亞洲大陸地區經曆了向更幹燥和更幹旱條件的過渡。這是從岩石層中發現的化石花粉中得知的,這些化石花粉被鑒定為旱生植物,這些植物適應幹旱條件並能夠儲存水分,如多肉植物和仙人掌。

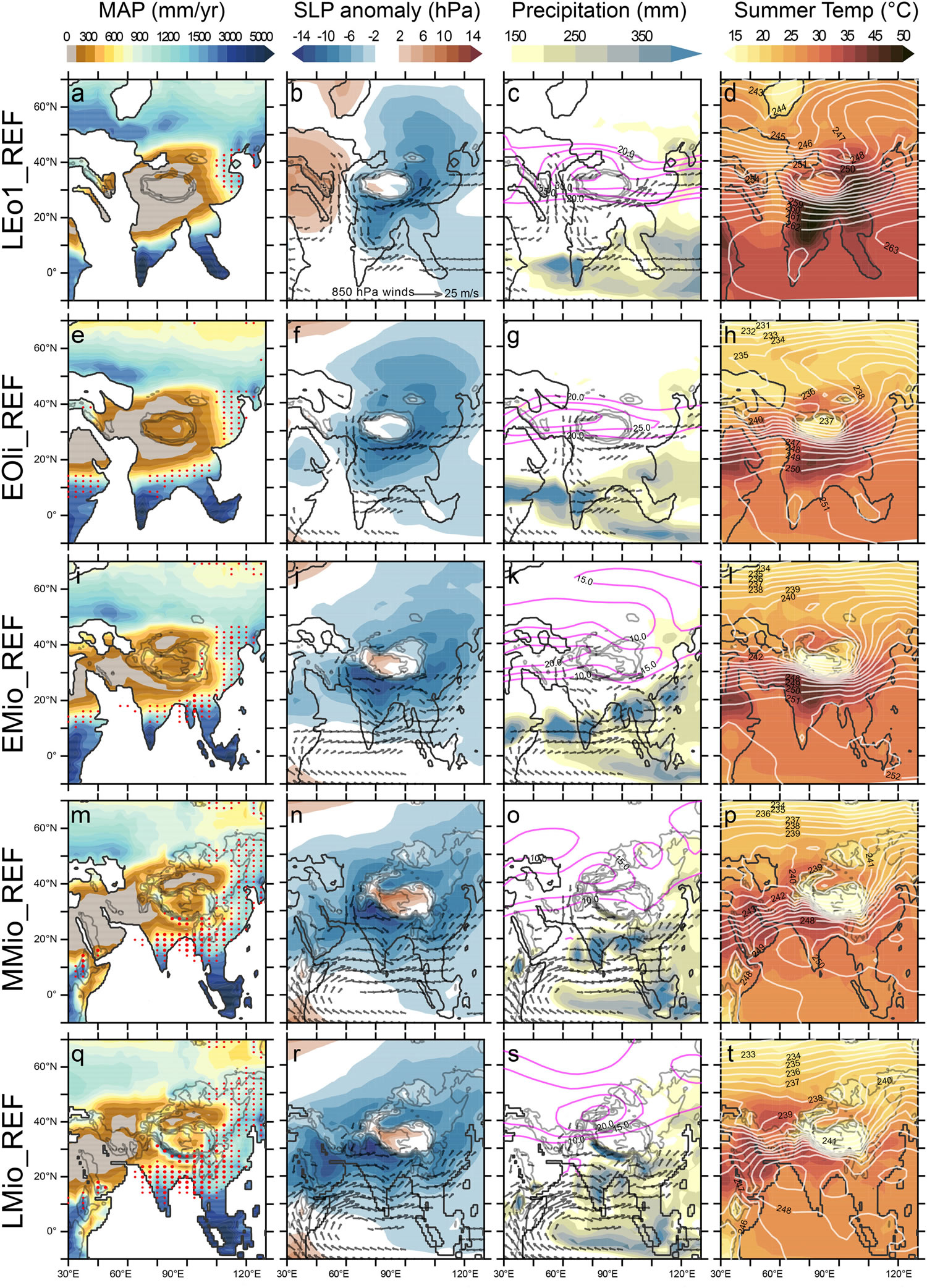

顯示自始新世以來亞洲平均年降水量、海平麵氣壓、急流速度和平均溫度的模擬實例(Tardif等人,2023年)。

幾百萬年來,這種季節性幹旱和過度潮濕發展成了不連續的夏季和冬季事件,可以肯定地在新第三紀(2300萬年前開始)直到今天被識別出來。大量證據表明,包括粘土風化加劇、水杉植物在雲南地區的明顯消失(其現存親緣植物不能忍受幹燥的冬天)以及植被從常綠到落葉再到草原的逐漸變化(在尼泊爾、印度和巴基斯坦等地),都清楚地表明正在經曆更嚴重的旱季和雨季。

研究人員的建模和先前的研究發現了一個共識,即在古近紀晚期和新近紀早期,帕拉提斯海的退縮和/或全球海平麵的下降導致了夏季水分循環的增加。然而,周圍山脈或其他地形的高度,如幹旱的沙塵高原,影響了大陸性(陸地和海洋氣候之間的差異),因此也影響了模擬的曆史季風強度。

在始新世晚期,模型顯示幹旱地區以每年大約500毫米的速度從印度北部向外擴展,而在印度南部,年降雨量很高,據說每年超過3,000毫米(類似於現代的年降雨量測量)。幹旱然後逐漸蔓延到阿拉伯和北非,將潮濕的氣候帶進一步轉移到南亞。隨著周圍的山脈帶繼續建造,模型顯示每一次隆起事件都會導致季風帶以北的緯度移動4到5度,進入中國和日本。

雖然季風對現代大氣和海洋係統來說既是一種一直存在的危害,也是一種益處,但它們經過數百萬年的逐漸發展意味著在未來的幾千年裏,這些現象將繼續發生變化。